“后来呢?”我问。

“什么后来啊?少年宫,好久远的事了,而且还是那年暑假短短的时间,后来我们就没再联系过了。听我爸说,好像当年在少年宫和我一起学画画的后来在全国青少年什么比赛上拿了个金奖,应该就是他吧。”

不知道当时余大可为什么和我说起这件事,我还是认为他怕两个人一起傻坐傻喝的,没话说。后来他还讲到了当兵,他妈无论如何也不同意,还是他爸坚持,他才进的部队。甚至还跟我说,在他上高中的时候,有个女同学在电脑课上给他留email的事。

余大可那天好像一直不停地在那儿说,大大咧咧,简简单单,我就那样坐在他的对面,盯着他的每一个表情,看他抽烟,看他端啤酒一饮而尽。

我才明白,倾听或者倾诉,能让人远离孤独。

吃完饭,余大可抢着买单。

我说:“不是说要感谢你一下,我才不请假出来呢。”

余大可认真地看着我,说:“靠,丛彬,I真的服了U。”

就没再跟我争了。

出门看时间还早,余大可说去城北的河边走走。

我说,行啊。

确实我也不想早回去,如果让区队长闻出我身上有酒味,一定是让他匪夷所思的事。

城北的河通向大海,河面宽宽的,水很清澈。两岸的斜坡都是绿茵茵的草皮,坡中间是一条石板路,有三五人在这石板上撑着阳蓬,坐着凳子,支着鱼杆,安静地看着河面,目不转睛地盯着水中的浮子,等着他们的鱼儿上钩。

或许是喝了点儿酒,也可能因为在心底已经接受了眼前这个大大咧咧的男孩,我们的话题渐渐多了起来。

那天,不知道我们怎么就聊起来港台艺人,说到王祖贤,说到倩女幽魂,说到刚刚去世不到几个月的张国荣,然后就说到同性恋。说到这个词的时候,我心里觉得有些不自然,但还装作不在意的表情,怕他知道、但又希望他知道我就是似的。

我也注意他的表情,自自然然,心无芥蒂。

他说,我一直觉得这张国荣真的挺爷们儿的,就冲他敢于在所有人面前公开他自己的身份,勇敢面对世人,这一举动就特别爷们儿。真是死得太可惜了。

当时,我有告诉他的冲动,想跟他说自己曾经的故事,跟他说自己尽管不情愿却仍然远离了的初恋。但还是忍住了。

“丛彬,说句实话,你喜欢部队吗?”

“还行吧。”

“我喜欢,但也说不上喜欢的原因。你打算在部队一直呆下去吗?”

“不想。不过在哪儿对于我来说都一样。反正我家就我一个人了。”

“哦,我听部门长说过你家的事。其实父母不在,一个人更爽啊。”

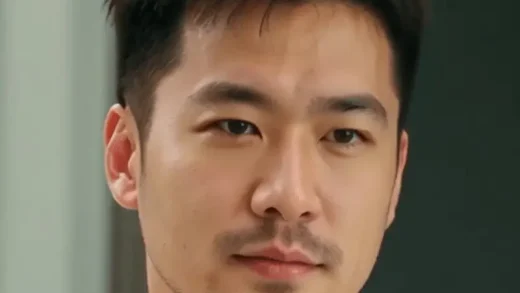

余大可大概也意识他安慰我的这句话似乎有些不妥,赶紧停住话音,不好意思地看着我,很抱歉地笑了笑。他的单眼皮沉在这种笑容里面,显得眼睛更小了,让人感到有一种坏坏的帅气,憨憨的傻气。

“是啊,一个人确实也不错。”

我既是想宽慰他刚才的话没什么,又在想自己真的很久都是一个人了。尤其在那天,和余大可一起外出的一下午,突然又有了一种很久都没有过的,那种想要去关心别人和被别人关心的感觉。

夏日河边,尽管有风从河边吹过来,但是风也热乎乎的。

余大可一边走路,一边掀起他的T恤扇风。每次掀开衣服,我都装着看他那边的河面,眼光扫过他的身体,他的仔裤松松地挂在腰上,能看到隐约的腹肌。

树荫下,余大可顺手从地上捡起两根树枝,纵身跳到边上的一个水泥墩子上,手握着树枝,站好军姿,上下左右地,认真比划了几下,动作跟他旗语训练时一模一样,只是手旗换成了树枝而已。

“知道刚才的动作是什么意思吗?”站在水泥墩上的余大可问我。

“我哪知道啊,又不是你们部门的。”

“你们新兵连一点儿都没学吗?刚才的意思是‘祖国万岁’!”

说完,他又上下比划几下,问我。

我当然还是不知道。

他开心地说:“告诉你,这个意思是‘向全国人民拜年’,哈哈,去年春节央视晚会剧组还来录我们镜头了呢。”

余大可这时候的表情是那种少年一样的骄傲与可爱。

“再看一下,这个呢?”

“跟你说过了,看不懂!”

“哈哈,这个动作很有意义,一定要记住啊。这个动作的意思是‘我爱你’!”

听了之后,我莫名其妙地心跳加快。

看了一眼余大可,这个时候,他得意地把手中的树枝当成剑,像那些武侠剧中的剑侠,像模像样刺出去几下,再摆出一个收剑的架式看着我。

见我表情不屑,他又恢复成水兵旗语动作。

还是那种炫技的表情,感觉像一个舰上的训练小教员,认真地重复着起他们观通部门的信号兵动作要领。

那一片夏日阳光中,树荫里,站在水泥墩上的余大可面向我,身形挺拔,军姿标准,手中树枝从他身边的空气里悄然划过,像有一道光芒,顺着他的树枝划过的轨迹。平时特别刚劲有力的旗语动作,此刻,在我眼里却变得那样暧昧而亲切,空灵而飘逸。