支队过来接参谋长和出海人员的车已经停在码头上。丁宁接过帮他拿着的行李,背着相机包,进了参谋长小车后面的那辆中巴。

舰长和政委站在参谋长车边,大概是听站在车边的参谋长布置训练总结的什么事。

我走回舰艇甲板。

我有些不解地与他对视了瞬间,躲闪开他的眼睛,转身走进舰艇通道。

晚饭后,时间相对自由。

各个舰上基本上不安排什么训练,战士们有的去军港的足球场去踢球,有的去水兵俱乐部打乒乓球,健身什么的。我当兵那年,支队俱乐部正好参加全军的十佳俱乐部评比什么的,各种项目应有尽有,算是名符其实的俱乐部了。

我喜欢去俱乐部楼顶的卡拉OK室,不过从来不唱,只是坐在角落里,听别人唱。

那儿音响效果还凑和,过来唱歌的都是各个舰上刚刚入伍的新兵,三五成群地约过来,因为免费,在俱乐部战士那儿登记完,几乎是一个接着一个地唱。十八九岁的男孩,刚刚高中毕业走进部队,唱的都是一些刚流行起来的歌,但凡去唱的,不管唱的如何,每张年轻的面庞上都透着一种自信,让人感觉到音乐的另一层魅力,带给人的另一种快乐。

晚上去的时候,一进门,发现拿着话筒正在唱歌的竟然是我们舰的余大可。

余大可当时正在唱的是好像是齐秦的哪一首歌,记不得是哪一首了,只记得他的歌声中带着的忧伤感觉一下子抓住了我,嗓音挺独特的,与平时他给我的那种大大咧咧的印象截然不同。

我坐到最靠里的一个座上,远远看着他。

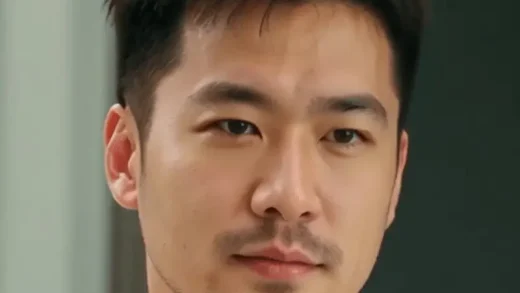

因为刚出海回来,他穿的还是蓝色的夏季作训服,敞开着扣子,里面部队配发的那种白色背心,两只袖子卷得高高的,胳膊挺结实的。

拿着话筒特投入的样子有些夸张,不过因为他的演唱倒显得恰到好处。

唱完后,他们部门的另一位战士接过话筒,说:“靠,没看出来你小子还有这一手儿啊,搞得老子不敢唱了。”

余大可笑了笑,站到一边。

他安静地站在那儿,很专注地听他们部门的那位战友在干嚎。

远远地看着余大可的背影,看他刚劲的短发和后脑勺,突然有一种感觉从内心深处苏醒过来,我也隐隐意识到了那兴许是一种无法再去抑制的苏醒了。

“丛彬!”

从水兵俱乐部出来往回走的时候,听到有人在后面叫我。是余大可,就他一个人。

“想什么呢,叫好几声了你都没听见?”

“我没听到。”

“靠,不会吧,就差没用军港广播了。”

“……”

余大可看着我,表情完全没有刚才唱歌时我发现的在他脸上的那种隐隐忧伤,而是一种很阳光的笑容,那种发自内心让别人觉得亲近的笑容,这样的阳光感觉让我的大脑里浮起他在舰艇高处的阳光中,手执彩旗,上下挥舞的样子。

“不着急回吧,咱们去一码头溜达会儿?”余大可询问地眼神看着我。

“哦。”

尽管我仍担心自己不知道怎么说话,但我并没有拒绝他。或许是因为前两天帮过我出板报,也或许因为他的笑容里的阳光让我难以拒绝。

我没说什么,而是径直向一号码头那边走过去,余大可就走在我的左边。

一号码头一般不停靠舰艇,因此人很少,由于是军港的最外侧,为了防浪,迎浪的那一侧横七竖八地放着很多巨型的石条,所以又叫做防浪堤。

我们一起走到长堤的尽头,三面都是海水。

风吹过来,吹进余大可的作训服,鼓鼓的,像个蓝色的汽球。

起初,我们俩都像是无话可说。我看着远处的海面已经亮起的渔火。余大可坐到堤上,不知道从哪儿摸出一盒烟,抽出一支,用他的作训服挡住风,点着了。他深深地吸了一口,慢慢吐出,空气里立刻有一种烟草的香味弥漫开来,这种香味似乎缓解了某种情绪。

余大可也是看着正前方,没有说话。

如果要是平时,这样的沉默我肯定觉得别扭,但那天我却觉得很自然,觉得似乎是什么时候就已经有这样两个人的沉默场景过。

“你以前学过美术?”

我也没想到是我先说话,这是我一直想问余大可的,也可能是上舰以来第一次我主动和别人说话。

“我跟我爸学的,他在体育馆工作。”

“体育馆和画画有什么关系吗?”

“当然没关系,他自学的,他自己对这个特有兴趣,所以从我能拿笔开始,他就想培养我成为一个画家,不过我没兴趣。”

“呵呵,干嘛没兴趣?”

“你觉得我像是能坐得住的人吗?”

“不知道。”

“你呢,好像大学还学音乐,没成一歌唱家啊。”

“我学的音乐教育。”

“音乐教育就是要当音乐老师的吧?”

大概余大可知道我退学的原因,因此没再接着这个话题说下去,怕引起我的什么难过往事吧。

“那音乐老师给评点一下咱的音乐水平吧?”