27

段小兵的心情似乎有了好转。

吃完饭,他主动提出去剪头,剪完竟然还问我剪得怎样,是不是很难看,脸上的暖色多了。

我打量着他。

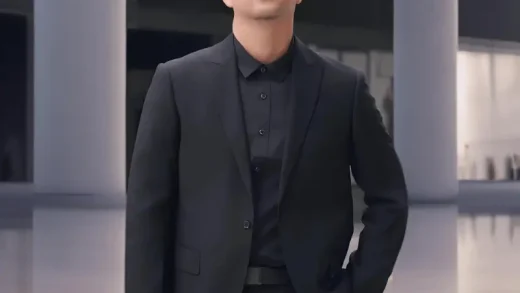

可能在拘留所呆的时间太长,变化比想象大,刚剪过的短发显得刚毅有余,英气十足,我就像是看见复活了的兵马俑。

我说,不错啊,挺好。

他又是一笑,疲惫的眼神像被火柴划了一下,明亮地闪了闪。

突然发现,段小兵笑起来很好看。

长长的睫毛弯成两条黑色的弧线,嘴角往上翘着,舌头从整齐的牙齿里俏皮地伸出一点点,充满了孩子气。

我不知道他是变帅了呢,还是从小到大,我对他那种与生俱来的气质就比较认可。看着这个五年前,脸上还长着青春痘的坏坏的男生,被工厂粗砺风景磨砺成了男人,我甚至产生了一丝“人生若只如初见”的欢喜。

“段小兵。”我靠过去。

“怎么了?”他问。

“哦,没什么。”我假装拍了拍他肩膀上的头发丝,闻了闻他身上的味道,像在酷冷的冬天飘来的夏天的麦香。

那天晚上,段小兵睡得很早。

段小兵说,拘留所最不满意的是日光灯,白天黑夜一直开着,睡吧,刺眼,睡不塌实,不睡吧,还困。

看电视时,许是累了,许是本来就很困,在沙发上躺了一会儿,他就睡着了。

睡过去之前,他的脑袋一直在沙发的被窝里拱来拱去,像只寻觅乳头的小奶猪,直至拱到一个他自认为舒服的位置,不再动弹,就这样睡了过去。

他再醒来,我已经准备好了豆浆油条,还把他换下来的衣服洗干净了。

他在沙发上伸伸懒腰,擤了擤说,恩,真香!

我说我往地板喷了清新剂。

他就笑了,心情看起来比昨天又好了些。

我接着说,你是穿我的衣服今天回去,还是你的等衣服干了明天再回去。

他想了想,说,我明天回去。

吃完早点,他看了看我,说,今天干点什么呢。

我说我要去趟学校。

我们宿舍合伙买了个篮球,放我这保管,班里几个家远的外地同学放假没回家,向我借。

他来了精神,说要跟我一起去。

篮球放在柜子上面的一个三脚架上,柜子太高,我跳了一下,没够着。段小兵说我来,跳了一下,也没够着。我说我来,他说他来,我们就像两只兔子,你一下,我一下,竞相跳着。不知道蹦了多少下,就听得“咚”的一声,篮球掉了下来。

就在我反映迅速,顺手接住,冲段小兵得意一笑,正要炫耀时,又听得“咚”的一声,塑料三角架掉了下来,不偏一不倚,砸在我脑袋上。

我那个恨啊。

我摸了摸脑袋,尴尬地嘟囔了句:去个鸡吧!

他别头的瞬间,我分明看见有窃笑在他脸上化开。

外面,太阳光真的很好,洒在我们身上,暖暖的,好舒服。

可能,这种冬日里没心没肺的晴朗给段小兵带来温暖,让他的心情格外舒畅,他走着走着,突然就笑了,胸前的肌肉一颤一颤的。

不知所措间,他突然来了句,飞飞,你刚才那怂样儿,逗死我了。

靠,他竟然还在笑我出门时被三角架砸中的丑态。

我追过去,朝他扔球,喊着:我砸你,我砸你。

他笑着跑,像个顽皮的孩子,回着,没砸着,没砸着。

放肆的笑声都要冲到天上了。

进校门时,他仰头盯着弧形苍穹那几个硕大的字看了半天,迈不动腿。

我至今还记得他清澈眼神露出的纯粹气息。

干净还虔诚。

是怎样一种心情呢?

后来的后来,我在段小兵家一本自订的叫《断臂山上榆花开》的画册上,看到这样一句描述——我好象一只井底的青蛙,一下来到了大海。

我说,进去啊,楞着干嘛。

他如梦初醒,挠挠头,说,这校门可真够气派的。

几个同学早已在操场上等候多时。

分组时,我和段小兵一队。

我从没发现我的跑动是如此的轻盈。

每进一个球,他都要跳起来,和我肩膀相撞以示庆祝。

很快就把对方打得落花流水,他们不乐意了,说,不行,你俩得分开。

我和段小兵四目相视,嘴角扬起会心的笑。

这种高度相通的感应,让我突然涌动着一种奇异的感觉,好象冰淇淋在阳光下慢慢融化。

打完球,段小兵陪我回了宿舍。

一路上,他的声音明显大了很多,他甚至还试着像以前把手扒拉在我肩上,扒了一下,感觉不对,说,飞飞,看不出来啊,人长了,球技也长了。

我说那当然,长的地方多了去了。

他就嘿嘿笑了起来。

我说,你笑什么啊。

他笑逐颜开说,都那么大了,该长也得长啊,不长不就完了吗。

我明白过来。

我把篮球砸了过去,他反映够快,顺手接住,在地上拍了两下。

我说:“你真愁人,我是说我长的不光是篮球,羽毛球、乒乓球、足球、游泳,全长了。”

他假装无辜地吐了吐舌头。

投稿请发往 [email protected]