陈红兰一听十五号,马上想起刚才儿子在电话里的千叮万嘱,于是连忙对老高说,“不得行,十五号肯定不得行。你莫去。”

“哪门去不成诶?有啥子事嗦?”老高颇为奇怪地问到。

陈红兰听他话里有疑惑,不得不擦干了手,从厨房走出来解释到,“平娃儿说有个老熟人的娃儿从新疆回来,十五号要来屋头看哈我们两个。”

老高一听更奇了怪,“升平娃儿有啥子老熟人是我们认不到的诶?来看我们做啥子诶?”

“说是王建军,以前住我们屋对面的那个王厂长的大儿。从新疆回来办事,二十年没见我们了,说来看哈我们。”

老高听到王厂长,恍然大悟地说,“哦哦,我认得到那个娃儿,以前喊个莽娃都嘛。他们屋头那年走得那们急,我们住对面都没道个别,不晓得现在一家人怎么样了哦?”

陈红兰听老高这么说,急忙附和说,“就是都嘛,正好这次问一哈。平娃儿说是十五号,我们要在屋头等到起哈。你别去三岔湖了,给老邱他们提前说一声。”

叮嘱完老高,陈红兰回厨房继续收拾鱼去了,只剩下高育仁一个人坐在客厅的沙发上休息。日暮的夕阳透过老旧的玻璃推窗,照到他已然衰老的身影。他的眼神越过餐桌,看到了餐桌一侧墙壁上方挂着的全家福:

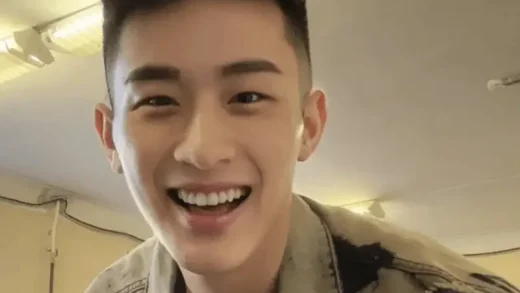

那年他40岁,陈红兰38岁,两人手挽手,并肩而立。儿子高升平15岁,是个小胖墩,站在他们跟前。那年刚读完初三准备升高一,身上穿了件灰黑色的套头运动衫,手里还拿着一个四驱车玩具,懵懂又可爱,满满的少年活力。

照片背景的红砖楼是他们一家曾经住过十年之久的纺织厂1号家属楼,王厂长当年一家四口从新疆兵团转业回来,也安排住在这栋楼,正好是高育仁家的楼道对面。

老高还清楚地记得,王厂长那个人长得高高大大,随时见了人都笑呵呵,不像是四川人,反而是个纯正西北汉子的模样。他老婆身体好像不太好,常年在家卧床休息。偶尔周末坐个轮椅出来晒晒太阳,看起来衰弱又死气沉沉的样子。老王家有两个孩子,大的叫王建军,小的叫王建梅。虽然没有大人悉心照顾,却依然长得又高又壮。平日里放学就回家做家务、照顾妈妈,见人也很有礼貌,十分的懂事听话。

提到这些陈年往事,老高忍不住想起自己家的宝贝儿子,小时候就是纺织厂家属院出了名的调皮鬼、捣蛋王。可现如今居然做了老师、当了校长,为老高家光彩门户。俗语说从小看到老,如今看来这句话好像也不太对了。

老高忽然对王建军的来访有点期待了。他很好奇地想知道,当年那个一脸坚毅、听话懂事的孩子,现在人生到底过得怎么样。是更好了,还是更坏了?是开心快乐,还是不开心快乐了?

“阿…克…苏,在这边…这边…哦,这里。好鸡儿远!”

读书时候地理就不够好的高升平,此刻正趴在学校办公室墙上那副硕大的中国地图下方,一边念念有词地晃动着脑袋,一边用他那胖乎乎的食指,沿着西北路线一路向西,直到接近中国边境的地方,才找到那个叫做阿克苏的地方。

“在这们球偏僻的地方!怪球不得思想那么落后,瓜皮。”高升平嘴里念念叨叨地骂道。

王建军在阿克苏文化局帮领导开车,上次他打电话过来后,高升平又抽空打了两次过去,主要是想多了解点对方的情况。不过这一别二十年,彼此交道的确太少。因为陌生,言谈之间也不太投机。基本是高升平一句句地问,王建军一句句地答,搞得相当鬼火冒。

高升平说要加微信,王建军说没有。高升平说要加QQ,王建军又说很少用。就在高升平认为对方是在故意洗刷他脑壳、忍不住差点翻脸冒火的时候,王建军才说他没用智能手机,所以没有微信。家里没有电脑,QQ在单位的电脑上偶尔用一下,所以都不方便。

听王建军这么一说,高升平瞬间无语了。他心想这他妈是什么原始人啊,活在他妈的上世纪吧。善于联想的他马上在脑袋里脑补了一个穿着过时中山装、拿着棒棒机,正站在戈壁滩上和自己大声讲电话的农村大叔形象。他心想,日你个先人板板哦,王建军。这些年你都干啥子去了?

这种不好的想象,一定程度上打击了高升平最初决意实施邪恶计划的兴奋程度。他心里当然明白,最开始接到王建军电话的那股子莫名兴奋劲,完全是少年时代青春荷尔蒙勃发的残存记忆,但多少也包含着对成年之后对方一定程度上的期许。因此约定的重逢,才会如此令自己心痒难安。

不过这场重逢,无论结局是好还是坏,高升平都是已经注定无法逃脱的了。

王建军二十年后的归来,已经被他自己闹得左右皆知。他本意是试图以盛大的、炫目的欢迎阵势,令对方看到自己多年之后不变的情谊,进而心存感激、彻底信任,最后顺理成章、水到渠成地令高升平有空间施展手段,补全少年时期不足的缺憾。但青春记忆里的那位英伟少年的勃勃生机,能否与今日从边疆归来的男人有几分重合匹配,已然令高升平疑窦丛生。